Biodiversität: Verletzliche Vielfalt

Die Ausstellung "Biodiversität: Verletzliche Vielfalt“ an der ETH Zürich beleuchtete die Biodiversitätskrise durch faszinierende Insekten- und Pflanzenexponate, die jeweils eine besondere Geschichte erzählten – und verdeutlichte: Erst wenn man etwas kennt, kann man es schützen.

Ausstellung im neuen Ausstellungsraum "extract" im Hauptgebäude der ETH Zürich. Bild: © Agnese Quadri

In den letzten 200 Jahren ist die Weltbevölkerung von einer auf acht Milliarden Menschen angewachsen. Dies führte zur Zerstörung von Lebensräumen, zur industriellen Landwirtschaft und zu Umweltverschmutzung. Diese Prozesse treiben den weltweiten Verlust der Biodiversität voran und bedrohen die Grundlagen unseres Überlebens.

Um sowohl die Schönheit als auch den besorgniserregenden Rückgang der Biodiversität zu veranschaulichen, wurde die Ausstellung „Biodiversität: Verletzliche Vielfalt“ vom 25. August 2023 bis zum 14. Juli 2024 im neuen Ausstellungsraum „extract“ der Sammlungen und Archive im Hauptgebäude der ETH Zürich gezeigt. Kuratiert von Dr. Michael Greeff und Dr. Alessia Guggisberg, mit kuratorischer Unterstützung von Atlant Bieri, präsentierte die Ausstellung eine Auswahl an Insekten und Pflanzen aus den naturhistorischen Sammlungen der ETH Zürich und der Universität Zürich. Jedes Exponat war gezielt ausgewählt, um bedeutende Geschichten der Naturkunde und Biodiversität zu erzählen.

Die Ausstellung lud Besucherinnen und Besucher dazu ein, die oft übersehenen Folgen von Globalisierung und Lebensraumverlust für die Biodiversität sowie wissenschaftliche Entdeckungen darüber zu erkunden. Faktoren wie Klimawandel, Abholzung, invasive Arten, Luft- und Wasserverschmutzung sowie Veränderungen in der Landnutzung, die zum Rückgang der Biodiversität beitragen, standen dabei im Mittelpunkt.

Um diesen Inhalt anzuzeigen, müssen die Marketing und Drittpartei-Cookies akzeptiert werden.

Totholz: Rettungsleine für Hirschkäfer

Die Hirschkäferpopulation in der Schweiz nimmt ab – vor allem aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums. Diese Käfer sind auf altes, verrottendes Eichenholz für ihre Fortpflanzung angewiesen, von dem sich ihre Larven jahrelang ernähren, bevor sie sich in ausgewachsene Käfer verwandeln. Doch die intensive Forstwirtschaft hat zu einem drastischen Rückgang der alten Eichenwälder geführt, wodurch dem Hirschkäfer die zum Überleben notwendigen Ressourcen entzogen wurden. Ohne ausreichendes Totholz können weniger Larven überleben, und die Population schrumpft. Diese Geschichte zeigt, wie empfindlich das Gleichgewicht zwischen Insekten und ihrem Lebensraum ist – wenn wesentliche Elemente eines Ökosystems verschwinden, verschwinden auch die Arten, die darauf angewiesen sind.

Lucanus cervus Männchen auf einem Weibchen. Der Unterschied im Aussehen der Geschlechter wird als sexueller Dimorphismus bezeichnet. Bild: Entomologie/Botanik, ETH Zurich/photographer: Albert Krebs, CC license

Liebe für Schokolade löschte eine Mottenart aus

Einst füllten Schwärme des prächtigen Urania-Falters den Himmel Jamaikas am Morgen – bis die Abholzung ihn 1895 ausrottete. Als Regenwälder Kakaoplantagen weichen mussten, verschwand die Wirtspflanze des Falters, was sein Schicksal besiegelte. Ironischerweise trug sein Entdecker, Sir Hans Sloane, zur steigenden Nachfrage nach jamaikanischer Schokolade bei, nachdem er heisse Schokolade in England eingeführt hatte.

Schnappschuss aus der Ausstellung mit dem Falter Urania sloanus aus der entomologischen Sammlung der ETH Zürich. Bild: © Kaan Mika

Held oder Schurke?

In Nordamerika ist die Gewöhnliche Seidenpflanze (Asclepias syriaca) lebenswichtig für die Raupen des Monarchfalters und eine lebenswichtige Nahrungsquelle für 450 Insektenarten. Aufgrund ihrer Giftstoffe hat sie im Laufe von Millionen Jahren widerstandsfähige Ökosysteme geprägt. Doch in Europa, wo sie im 18. Jahrhundert eingeführt wurde, breitet sie sich unkontrolliert aus und verdrängt heimische Pflanzen – weshalb sie heute auf der Liste invasiver Arten steht.

Eine Gewöhnliche Seidenpflanze (Asclepias syriaca), auch Papageienpflanze genannt. Bild: Wikimedia Commons/Amos Oliver Doyle, CC license

Ein paradoxes Insekt

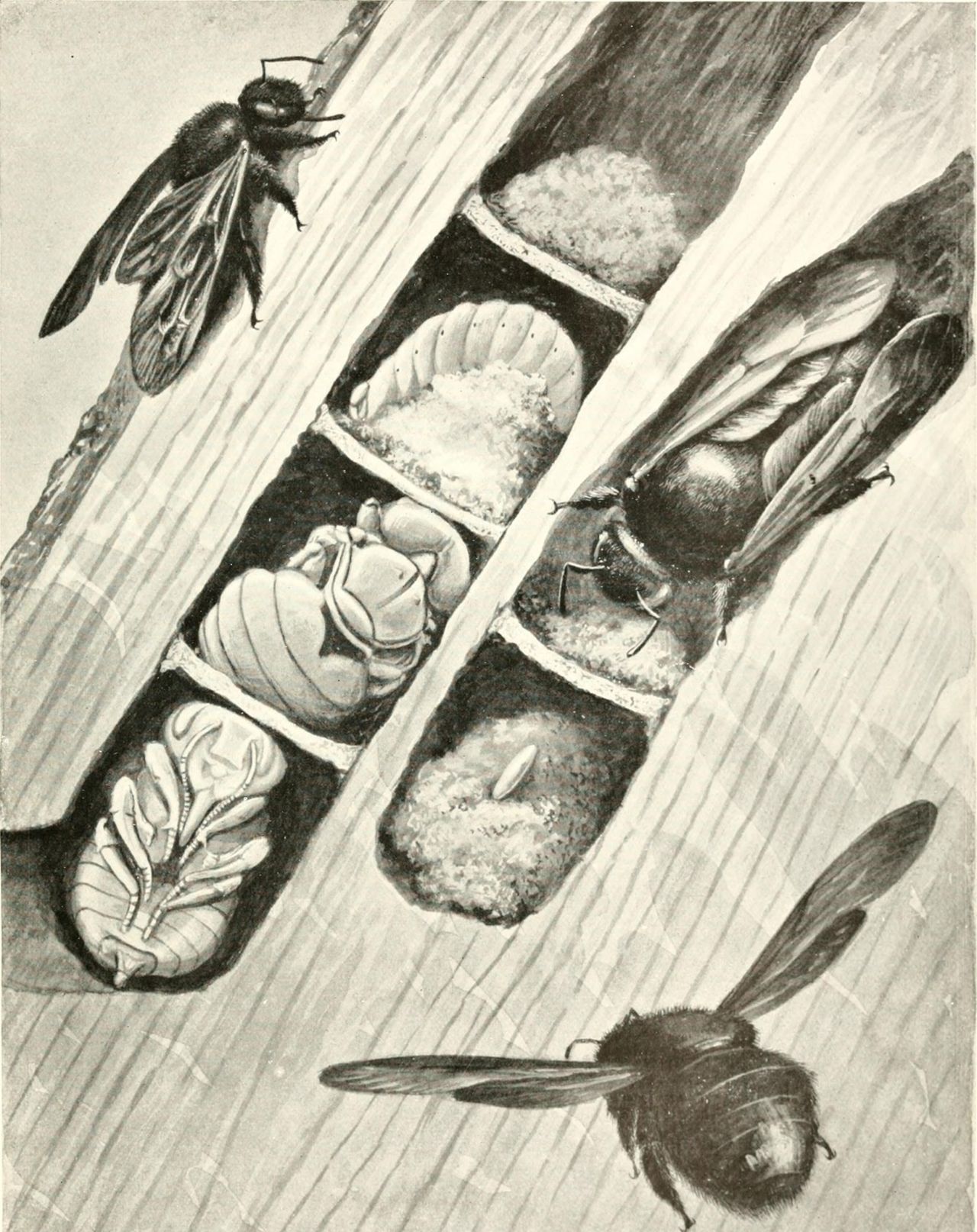

Die Grosse Holzbiene steht im Widerspruch zu unserem Ordnungsdrang. Totholz, das viele aus ihren Gärten entfernen, ist genau das, was diese Biene für ihre Niströhren benötigt. Doch trotz des Rückgangs von Totholz breitet sich die Holzbiene in der Schweiz aus – dank steigender Temperaturen durch den Klimawandel. Die globale Erwärmung begünstigt auch andere wärmeliebende Arten, darunter Reptilien und bestimmte Schmetterlinge.

Illustration des Nests einer Grossen Holzbiene (Xylocopa violacea) in Totholz. Bild: Marvels of insect life; a popular account of structure and habit 1916 by Edward Step, CC Lizenz

Unsichtbare Biodiversität

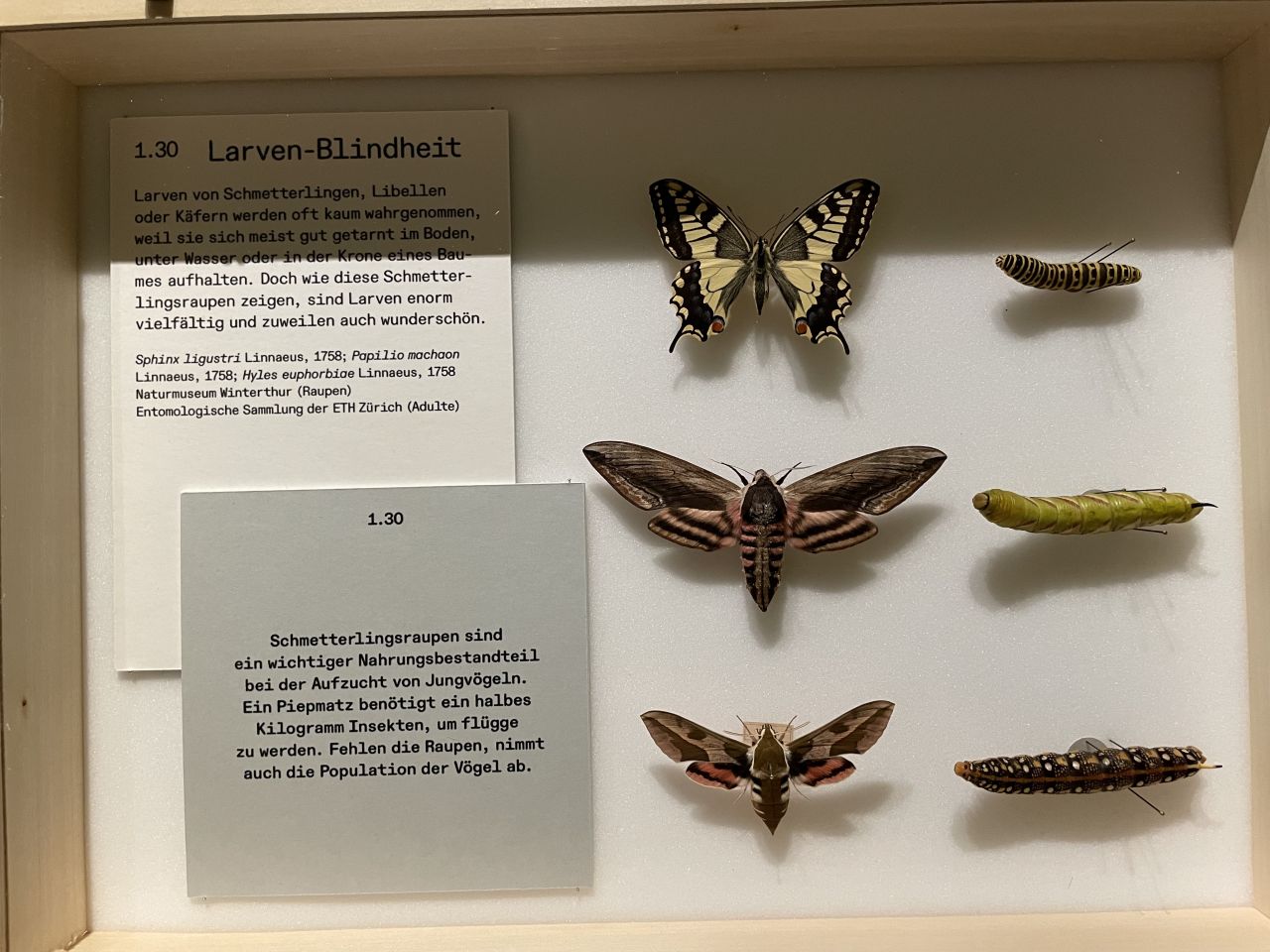

Die meisten Insektenarten bleiben von uns unbemerkt. So verbringen viele Schmetterlingsraupen die meiste Zeit versteckt – im Boden oder zwischen Blättern. Doch viele Tiere wie Vögel und Reptilien sind viel besser darin, diese verborgenen Lebewesen zu entdecken – und sind auf sie als wichtige Nahrungsquelle angewiesen.

Adulte und Larvenformen von drei Insektenarten: Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri), Schwalbenschwanz (Papilio machaon) und Wolfsmilchschwärmer (Hyles euphorbiae). Bild: © Kaan Mika

Mehr Wissen, mehr Fürsorge

Der Verlust der Biodiversität ist eine der grössten Bedrohungen für unsere Zukunft. Aber was können wir konkret tun, um dieser Gefahr entgegenzuwirken? Schon kleine Massnahmen wie das Pflanzen von Wildblumen oder eine Reduzierung des Fleischkonsums können helfen. Doch grössere, systemische Probleme – Abholzung, invasive Arten und Umweltverschmutzung – erfordern dringendes globales Handeln.

Biodiversität zu verstehen und wertzuschätzen ist der erste entscheidende Schritt – nur dann werden wir uns für ihren Schutz einsetzen.