Insekten gegen Pflanzen

Insekten sind für Ökosysteme unverzichtbar, doch in der Schweiz bedrohen invasive Schädlinge wichtige Nutzpflanzen wie Weinreben, Kartoffeln und Zuckerrüben. Der Klimawandel beschleunigt ihre Ausbreitung, weshalb innovative Methoden wie Radartechnologie und Schädlingsbekämpfungsstrategien dabei helfen, die Landwirtschaft zu überwachen und zu schützen.

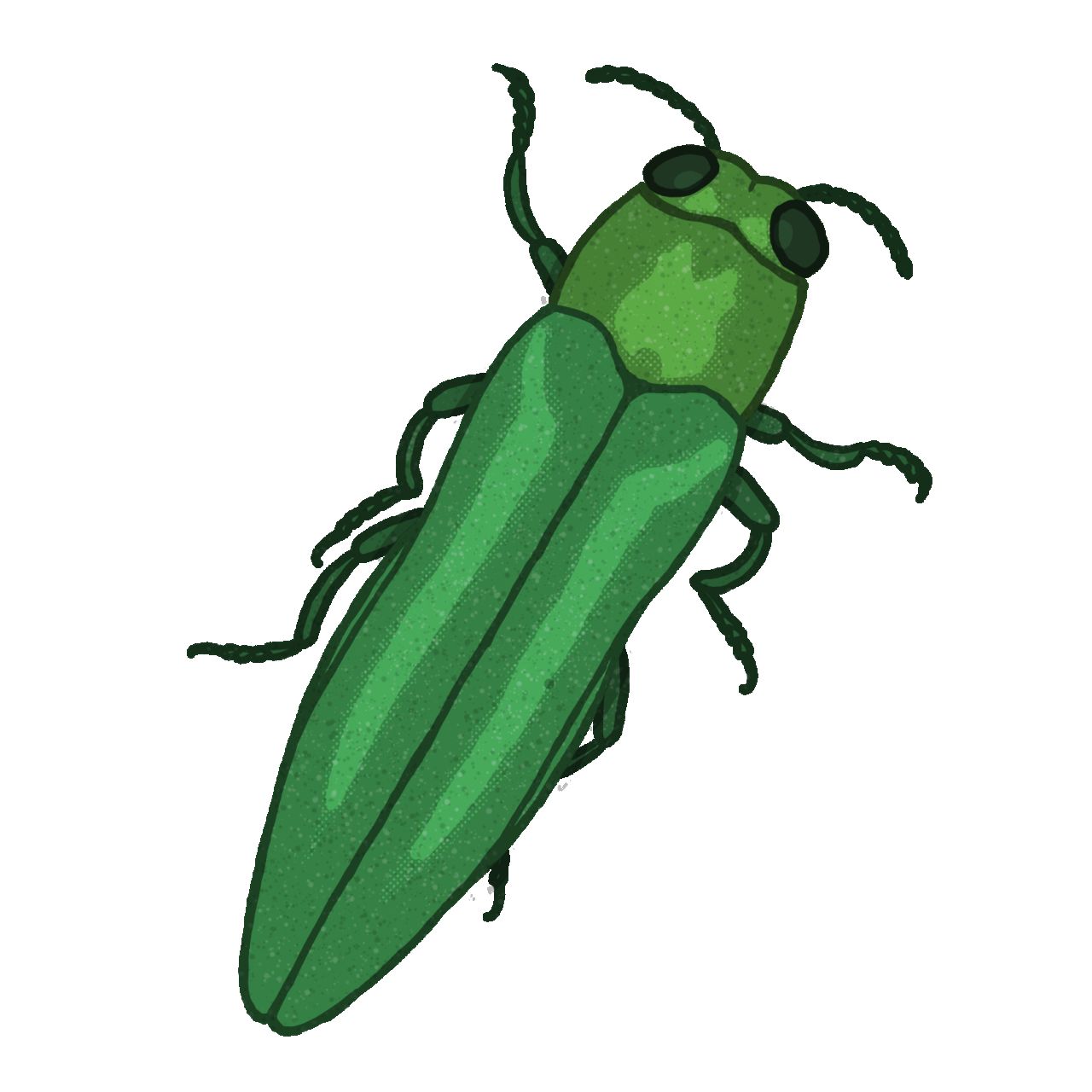

Der Smaragd-Eschenbohrer ist ein invasiver Käfer, der Eschen tötet, indem er sich von ihrer inneren Rinde ernährt. Bild: © Martin Breu

Mit einer wachsenden Weltbevölkerung steht die Landwirtschaft vor der Herausforderung, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig Schädlinge zu kontrollieren. Insekten sind essenziell für die Bestäubung und Nahrungsmittelproduktion, doch einige können verheerende Schäden anrichten. Wenn sich Schädlinge unkontrolliert vermehren, gefährden sie Ernten, Nutztiere und Wälder, was zu erheblichen Ertragsverlusten führt. Um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, müssen ihre Populationen überwacht und geeignete Massnahmen ergriffen werden.

Menschen kämpfen seit Beginn der Landwirtschaft gegen Insekten. Je nach Art ernähren sich Insekten von Blättern, Wurzeln, Pflanzensaft, Früchten oder Samen. In grosser Zahl können sie Pflanzen überwältigen und Ernten vollständig vernichten. Die grössere Gefahr besteht jedoch in den Krankheiten, die sie verbreiten. Ähnlich wie Mücken tragen viele pflanzenfressende Insekten Mikroorganismen in sich, die tödliche Pflanzenkrankheiten übertragen.

Die Kohlmottenschildlaus (Aleyrodes proletella) ist ein landwirtschaftlicher Schädling, der Kohlblätter befällt. Bild: Adobe Stock

Der Wettkampf zwischen Pflanzen und Insekten treibt die Evolution ständig voran. Pflanzen entwickeln Abwehrmechanismen wie Giftstoffe, Dornen oder widerstandsfähige Blätter, während manche natürliche Feinde anlocken, wenn sie angegriffen werden. Insekten hingegen entwickeln Strategien, um diese Verteidigungen zu umgehen – beispielsweise durch Giftresistenz oder spezialisierte Mundwerkzeuge. Menschen greifen in dieses Wettrüsten ein, indem sie Pestizide, biologische Schädlingsbekämpfung oder integriertes Schädlingsmanagement (IPS) einsetzen, um heimische Schädlinge zu bekämpfen.

Jahrtausende landwirtschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher Fortschritt haben effektive Strategien zur Schädlingsbekämpfung hervorgebracht. Doch Insekten sind hochmobil und breiten sich stetig in neue Regionen aus. Zudem reagieren sie äusserst empfindlich auf Klimaveränderungen – insbesondere Temperaturen beeinflussen ihr Überleben und ihre Fortpflanzung. Studien zeigen, dass steigende Temperaturen dazu führen, dass Insekten früher im Jahr schlüpfen und in manchen Fällen eine zusätzliche Generation pro Saison durchlaufen.

Ein markantes Beispiel ist der Apfelwickler (Cydia pomonella), ein bedeutender Schädling von Apfel-, Birnen- und Walnussplantagen. In der Nordschweiz entwickelt er unter aktuellen Klimabedingungen eine Generation pro Jahr, während in der Südschweiz zwei Generationen vorkommen. In wärmeren Jahren kann im Norden eine zweite Generation entstehen, während im Süden eine dritte möglich wird – ein deutliches Zeichen dafür, wie stark Temperaturveränderungen die Entwicklung von Insekten beeinflussen.

Invasive Insekten

Die Ausbreitung invasiver Insekten hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, vor allem durch den Klimawandel. Auch der globale Handel und Reiseverkehr tragen zur Einschleppung und Verbreitung dieser Schädlinge bei. Insekteneier sind winzig und widerstandsfähig – sie überstehen schwierige Bedingungen auf langen Transporten in Frachtcontainern oder in der an den Schuhsohlen haftenden Erde nach einer Wanderung in fernen Ländern.

In der Schweiz wurden in jüngster Zeit mehrere invasive Arten entdeckt, darunter die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii), die Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata), der Japankäfer (Popillia japonica), die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) und die Tomatenminiermotte (Tuta absoluta).

Die Mittelmeerfruchtfliege (Ceratitis capitata) ist ein zerstörerischer Schädling, der eine Vielzahl von Früchten befällt und erhebliche landwirtschaftliche Schäden verursacht. Bild: Wikimedia commons/ Alvesgaspar, CC License

Drei Schweizer Kulturpflanzen und ihre Feinde

Ein leckeres Glas Wein, Erdäpfel zu einem deftigen Raclette, ein zartschmelzendes Stück Schokolade … Viele Schweizer Produkte stammen aus im Inland angebaute Kulturpflanzen. Bild: Collage aus Adobe Express Stock (1-2) und Adobe Stock (3)

Weinreben

Weinreben sind besonders anfällig für Goldgelbe Vergilbung, eine verheerende Krankheit, die durch die Amerikanische Rebzikade (Scaphoideus titanus) übertragen wird. Diese fungiert als Vektor für das Bakterium (Candidatus Phytoplasma vitis). Eine infizierte Pflanze kann nicht geheilt werden – befallene Reben müssen entwurzelt und verbrannt werden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. In der Schweiz ist die Krankheit bereits weit verbreitet, insbesondere im Tessin und im Lavaux. Angesichts der schnellen Ausbreitung von S. titanus müssen in Europa dringend neue Strategien entwickelt werden, um diesen Vektor zu kontrollieren und die Weinproduktion zu schützen.

Kartoffeln

Kartoffeln sind ein Grundnahrungsmittel in der Schweiz, doch eine neue Bedrohung, die Kartoffelringfäule (“potato tuber necrotic ringspot disease”, PTNRD), gefährdet die Produktion. Diese Viruserkrankung wird sowohl durch menschliche Aktivitäten (z. B. die Verwendung kontaminierter Werkzeuge) als auch durch Blattläuse (Hemiptera) beim Saftsaugen übertragen. Einer der Hauptverursacher ist das Kartoffelvirus Y (PVY), eines der wirtschaftlich zerstörerischsten Pflanzenviren.

Ein Ansatz zur Eindämmung von PTNRD ist die Behandlung der Kartoffelblätter mit Mineralöl, wodurch die Virusübertragung gestört wird. Diese Methode greift auf die Mundwerkzeuge der Blattläuse ein und verhindert so die Verbreitung der Krankheit. Allerdings ist ihre Wirkung nur von kurzer Dauer, da Regen häufige Nachbehandlungen erfordert. In der Schweiz überwacht Agroscope die Ausbreitung von PTNRD, indem geflügelte Blattläuse mit Fallen gefangen und Modelle zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs entwickelt werden.

Zuckerrüben

Zuckerrübenplantagen werden stark durch die Schilf-Glasflügelzikade (Pentastiridius leporinus) geschädigt, die bakterielle Krankheitserreger überträgt und das Syndrom “Basses Richesses” (SBR) verursacht. Die Insekten legen ihre Eier an den Wurzeln der Zuckerrüben ab, wo die Larven schlüpfen und sich entwickeln. Zur Vervollständigung ihres Lebenszyklus wandern die erwachsenen Tiere auf Winterweizenfelder aus, die als alternative Wirtspflanzen dienen. Befallene Zuckerrüben zeigen charakteristische Vergilbungen der Blätter, und derzeit gibt es keine chemischen Bekämpfungsmittel gegen SBR. Zwar existieren teilweise resistente Zuckerrübensorten, doch die rasante Evolution der bakteriellen Erreger könnte diese Resistenz bald unwirksam machen. Eine unkontrollierte Ausbreitung von SBR könnte die Zuckerrübenproduktion in der Schweiz und Europa massiv gefährden.

Die Schilf-Glasflügelzikade (Pentastiridius leporinus) ist ein bedeutender Schädling von Zuckerrüben. Bild: Wikimedia Commons/Michael F. Schönitzer, CC-Lizenz

Dieses Thema beleuchtet verschiedene Methoden zur Überwachung von Insektenschädlingen mit einem besonderen Fokus auf invasive Arten in der Schweiz. Expertinnen und Experten diskutieren aktuelle Ansätze zur Eindämmung wirtschaftlicher und ökologischer Schäden. Effektive Überwachungstechniken wie Umwelt-DNA-Analyse (eDNA), integriertes Schädlingsmanagement und der Einsatz biologischer Bekämpfungsmassnahmen spielen eine entscheidende Rolle im Schutz der Landwirtschaft.

Quellen

Oerke EC. 2005. Crop losses to pests The Journal of Agricultural Science 144;1:31-43. doi:10.1017/S0021859605005708 https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science/article/crop-losses-to-pests/AD61661AD6D503577B3E73F2787FE7B2

National Center for Climate Services 2023. Priority theme pests. https://www.nccs.admin.ch/nccs/en/home/sectors/agriculture/impacts-pests.html Stand 19.03.2025